BYDジャパンは11月14日、都内で記者発表会を開催し、日本市場向けに専用設計とした中型電気バス『J7(ジェイセブン)』の予約受付を2024年1月1日より開始すると発表した。すでに開発を終えており、デリバリーは2025年秋を予定する。

◆日本市場向け2300mm幅対応の専用アクスルを投入

同社は2015年に中国自動車メーカーとして初めて日本国内に電気バスを納入を開始。これまでに京都を皮切りに沖縄や福島など全国27都道府県のバス会社や自治体などに153台を納入し、すでに電気バスとしてのシェアは70%となっている。

コミュニティバスに最適な小型電気バス『J6(ジェイシックス)』や日本の路線バスに最適な10.5mサイズの大型電気バス『K8(ケーエイト)』を相次いで市場投入したことも大きい。さらに23年末からはこの両車にブレードバッテリーを搭載した新型のデリバリーを開始する見込みともなっている。

そんな中、これまで空白であった中型電気バスのゾーンにJ7を導入する。これにより、BYDジャパンは、小型・中型・大型のフルラインナップで日本市場の電気バスのニーズにも応えていく。J7はリン酸鉄リチウムイオンバッテリ(LPF)を使用した独自開発の「ブレードバッテリー」を搭載することで、車室内空間の拡大によるフルフラット化と高い航続距離性能を両立していることがポイントとなる。電池容量は192.5kWhで、満充電時の航続距離は250km。充電方式は90kWまでのCHAdeMOに対応し、充電時間は約2.5時間。ボディサイズは全長8990×全幅2300×全高3255mm。席数を増やしたドア1枚の郊外型と、ドア2枚として立席を増やした都市型の2タイプを用意する予定で、乗車定員は最大61人。

ちなみにJ7の“J”は「JAPAN」の頭文字から取ったもので、そこからは日本市場に対する並々ならぬ意気込みが伝わってくる。その証しが日本市場専用として開発した左右独立型アクスルの採用からもうかがえる。

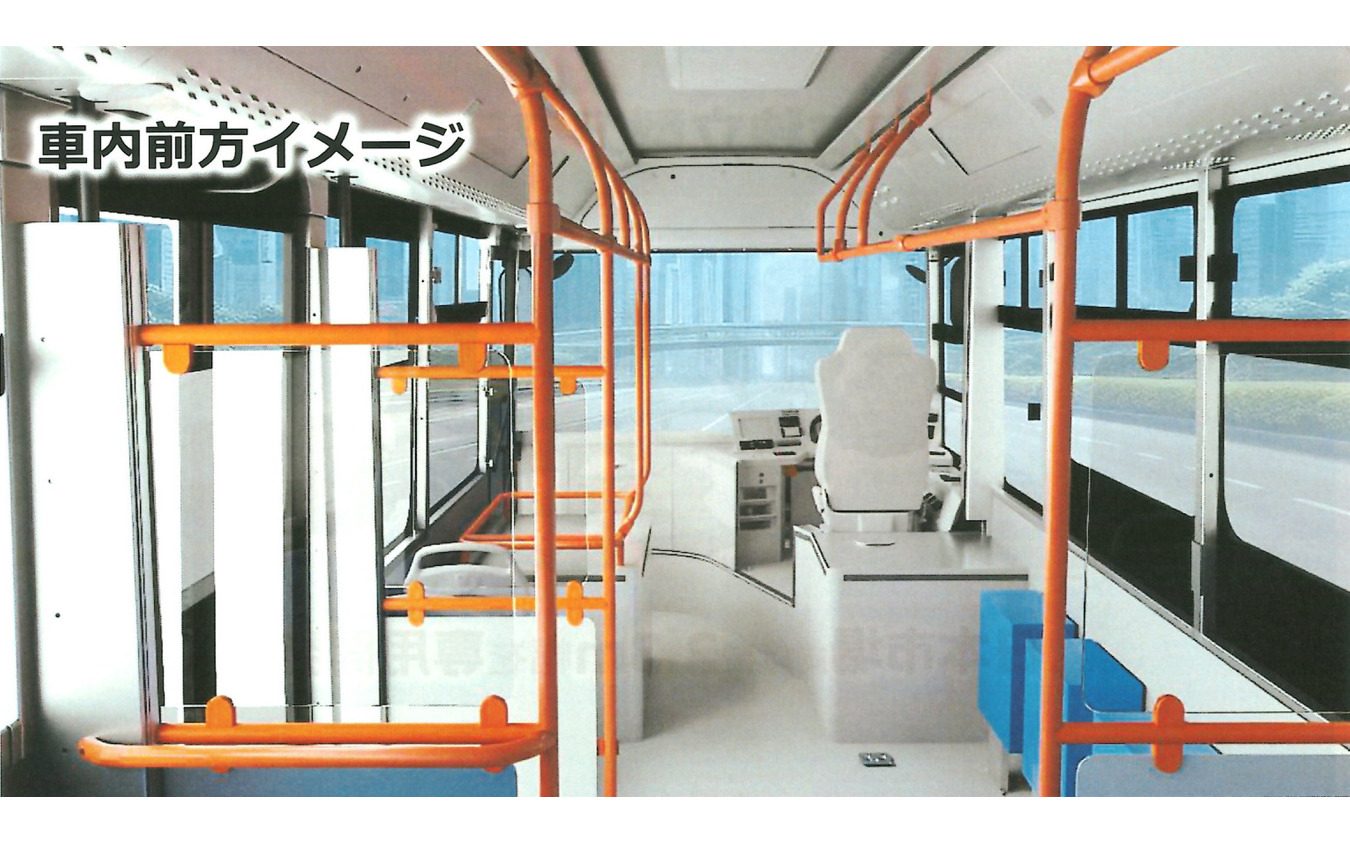

「J7」の車内前方イメージ

「J7」の車内前方イメージ◆「e-Platform 3.0を導入し、走行安定性と生産効率向上を目指す」

この日、J7について詳細を説明した取締役副社長の花田晋作氏は、「車幅2300mmというのは海外では一切利用されていない日本のみの車幅となる。弊社は(小型・中型・大型の)フルラインナップで日本国内で製品提供をさせていく考えがあり、それに合う日本専用のアクスルを開発する必要があった。この開発によって日本市場に最適な専用設計の中型バスの提供が可能になる」と説明。

さらに、BYDが電気自動車(EV)にも展開している「e-Platform 3.0」を電気バスにも導入予定であることを表明した。これは、6in1モジュールやモーター、アクスル、ブレードバッテリーといったパワートレーンの各ユニットをシャシーに一体配置するものだ。

そのメリットとして花田副社長は、現行K8との比較で紹介。「e-Platform 3.0を導入により40%の低重心化、18%の剛性アップ、9%のシャシー重量低減が可能となり、このよって走行安定性の向上が図れるだけでなく、生産効率を高めることができる。これを採用した新型車両は2026年にも日本市場へ導入する」とした。

◆「トラブルなく動き続けるのがBYDの電気自動車の原点」

発表会の冒頭で挨拶したBYDジャパン代表取締役社長の劉学亮氏は、EV事業に電気バス/タクシーで参入した2011年当時を振り返り「当初は中国でも航続距離や電池の安全性、アフターサービスのネットワークにおいて多くの議論があった」とし、「日々、市民の足としてバスやタクシーが電気自動車としてトラブルなく動いていれば不安は解消される。この考えがBYDの電気自動車に対する考えの原点だ」と述べた。

そして、「そうした考えが評価され、今では世界70の国・地域、400都市以上でBYDの電気バス/タクシーを送り出すことができている。日本にも2015年に京都で5台が採用され、それが今では153台が日本国内27都道府県で活躍している」と現状を報告した。

電気バスの導入先は路線バスや自治体、企業の送迎用など多彩な使い方がされている

電気バスの導入先は路線バスや自治体、企業の送迎用など多彩な使い方がされている

また、劉社長は最後に2018年に郡山へ初めて訪問した際のエピソードを明かした。「新幹線を降りた際、駅前のバスロータリーに向かうと古いバスが排ガスを出して走っている光景を見た。この美しい地球を、私たちが暮らしているこの日本を美しいまま後世に残していきたい。この信念の下でBYDはこれからも電気バスや電気乗用車、電気フォークリフトなど、あらゆる領域に対して電動化を進めていく考えだ」として挨拶を締めくくった。

◆日本市場での電気バス販売は2030年までに4000台を計画

一方、日本メーカーも本格参入を表明している電気バス市場において、今後は競争が熾烈さを増していくと思われる。これについて花田副社長は「むしろ、他社が電気バスに参入することは、その認知度が上がって市場拡大につながるわけで歓迎すべきこと。事業者からは2030年までに保有台数6万台の30%を電動化したいとも聞いており、それに対してBYDジャパンが供給可能かどうかの相談を受けている状況にある」と説明した。

また、今後のBYDジャパンとして今後の販売目標としては、「2030年までに4000台を販売することは発表したとおりで、今回のJ7の投入によって小型・中型・大型のフルラインナップが実現され、それが可能という目処は立っている。特に車幅2300mmに対応した中型の電気バス投入は他社から聞こえてこないので、そこでも優位性は発揮できるのではないか」との考えを示した。

![[15秒でわかる]MINI EVハッチバック「Favoured Trim」…爽やか](/imgs/sq_m_l1/2012136.jpg)

![ポルシェ『911カレラ』改良新型…空力と動力性能を向上させるデザイン[詳細画像]](/imgs/sq_l1/2012049.jpg)